隨著家具“收藏熱”的不斷發展,新作家具冒充古舊的家具的現象頻現。部分家具作舊程度很高,達到了以新充舊,難以識別判定的地步。讓古舊家具收藏者蒙受巨大損失,給古舊家具收藏帶來負面影響,提供的作舊家具,易誤導傳統家具的研究對象,使研究走入歧路。傳統家具鑒定已經不僅僅是專業古舊家具研究人士的需要,同時也是眾多古舊家具收藏者和愛好者的迫切需求。

傳統家具鑒定可分為確認性鑒定及否定性鑒定。確認性鑒定需要綜合多方因素,最后確定所鑒定對象為古舊家具。這種鑒定比較綜合、專業且較困難的,需要一絲不茍,面面俱到,找不到一絲破綻方可認定。而否定性鑒定,就是要捕捉家具上的瑕疵,找出那些現在仿制的特征,只要看出任何破綻或現在制作的特征,就可得出結論,判定為仿舊家具。

木材作為古典家具的主要用材,傳統家具鑒定首先通過觀察木材,從木材構造或性質上來鑒定家具。本文僅從木材干縮特征在家具中的表現,結合家具的框架結構,為古舊家具的否定性鑒定提供一種方法,且此法在實踐中經過多次驗證,證明是可靠有效的。

1、木材干縮的特性

木材含水率從高到低下降,當水分降至低于纖維飽和點(含水率一般在23~33%之間,平均取30%)時,隨著木材細胞壁中吸著水的排出,木材的尺寸縮短,體積也相應減小,這種現象稱為木材干縮(即變干的過程收縮)。

木材的干縮以干縮率表示,將所有吸著水完全排出所產生的木材干縮率稱為全干縮率,木材的干縮率在三個方向不同,木材順紋理方向(即縱向)的全干縮率僅為0.1~0.37%,而橫紋的徑向約為3~6%,弦向則為6~12%。木材的橫向干縮遠大于縱向干縮;弦向干縮大于徑向干縮,弦向全干縮率約為徑向的兩倍。木材干縮的方向性,特別是縱向與橫向的差別,在家具板材中也能得到體現。

木材的干縮與各地區的平衡含水率密切相關,各地區平衡含水率季節及氣候等因素而變化,約在7~18%之間(例如,廣州地區年平均的平衡含水率為15.1%,北京地區為11.4%)。家具制作時,木材的含水率理論上應與家具使用目的地平衡含水率相一致或略低1~4個百分點(考慮吸濕滯后現象),家具在這樣的環境使用過程中,不會產生干縮。而在現代高檔古典家具制作過程中,由于廠家過于追求生產效率,加快資金周轉,用材未經烘干或烘干后,家具用材不均勻或整體含水率仍高于使用目的地平衡含水率。使用一段時間后,木材內部水分蒸發,與使用地區的平衡含水率達成一致。由于木材內部的水分散失,造成體積的縮小,也就產生了木材干縮現象。

2、干縮性質在家具中的表現

紅木家具上,有時出現“露白”現象。“露白”實際就是木材干縮特征在實木家具上的具體表現。家具制作完成之后,由于木材含水率較高,尚未達到平衡,產生干縮,而使原本伸入榫槽內部的部分榫頭脫出,榫頭脫出的部分未經過油漆或表面處理,故與油漆部分形成了明顯的分界。如圖1所示,木材的橫向干縮遠大于縱向干縮。在家具部件的橫向尺寸上,收縮最大,常明顯可見干縮留下的痕跡;板材越寬,干縮量越大,累積效果越明顯,露白越嚴重。圖2,為紅色陰影部分反映木材干縮的位置及特征的示意圖,但不體現木材干縮尺寸與原桌尺寸的比例關系(注:示意圖僅反映木材干縮的位置與特征,不反映精確的干縮值與原材線尺寸的比例關系,下同)。

圖1木材干縮形成的收縮縫

圖2某長桌桌面的縱向與橫向“露白”

圖3圓桌桌面的“露白”

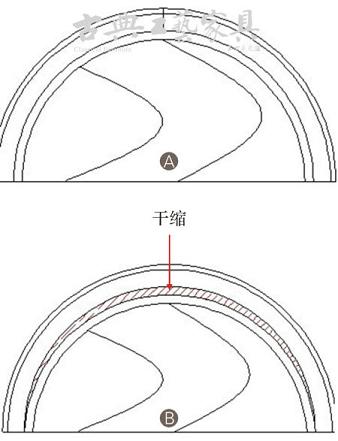

弧形榫(如圓桌或半桌)與直榫的“露白”略有不同,但木材仍然遵循橫向干縮大于縱向干縮,弦向干縮大于徑向干縮的原則。圖3中,A、B為干縮前后的示意圖,干縮前弧形榫的水溝槽寬度各部位一致;干縮后水溝槽呈月牙狀,面板木材縱向上的水溝槽寬度幾乎沒有變化,面板木材橫向上的水溝槽寬度因收縮增加最大。木材干縮過后的圓桌面板略呈橢圓形。圖3B中的紅色陰影部分即表示“露白”部分。

圖4木材干縮痕跡形成位置側剖圖

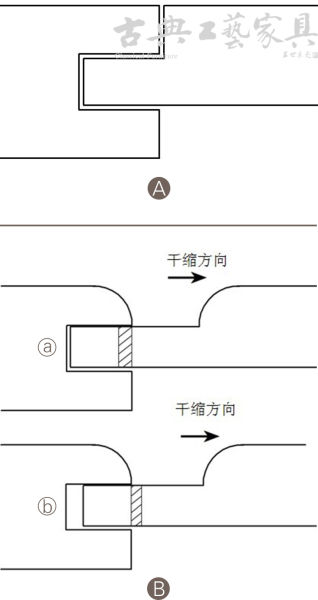

干縮痕跡有主要兩種表現形式,如圖4所示,第一種情況,圖A,木材干縮后,面板與邊抹間的縫隙變寬,但可能會與結構松動所形成的痕跡類似,相對較難判斷;第二種情況,為水溝槽結構,即:家具面板與邊抹攢合時,面板與邊抹間特意留出一條約幾毫米寬的凹槽。它的作用是避免面板伸縮開裂,因此也有人稱之為“膨脹縫”。這樣的凹槽雖然可以防止面板開裂,使結構穩定,但是,同樣因為面板榫頭向有悖于邊抹榫眼的方向干縮,漏出沒有油漆的部分,留下了痕跡。圖B中的陰影部分,a中原先藏在邊抹榫眼內部,由于面板木材的干縮,b中陰影部分露在了水溝槽的位置,留下干縮痕跡。如果伸入榫槽中的榫肩較短,收縮后榫肩會脫出榫槽,產生慣穿縫。因為干縮現象總是會發生,干縮痕跡也很難避免,這就給家具鑒定提供了觀察特征。

圖5家具中的攢邊打槽裝板結構

3、各種家具中干縮痕跡位置的分析

通過之前的分析,也就不難看出,木材干縮痕跡主要出現在攢邊打槽裝板的結構當中,如圖5所示。攢邊打槽裝板結構,在實木家具中是常見的。這種結構用薄板替代厚板,節約材料,但同樣起到支撐作用,且結構穩定、牢固。攢入邊抹的裝板隱藏了其斷面,僅露出縱切面,突出了攢板的美麗木紋。

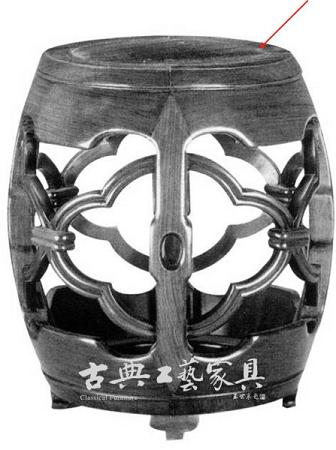

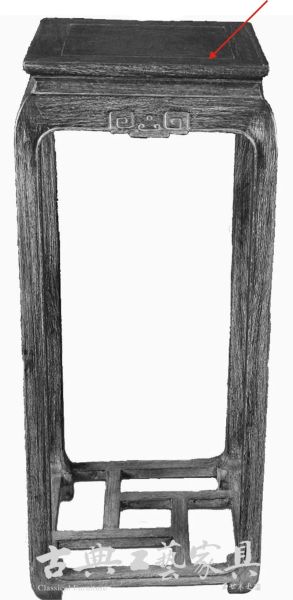

攢邊打槽裝板結構在各類家具中均有運用。比如,椅凳面、桌案面、柜門、以及不同部位上使用的絳環板等等。這種結構出現的部位,正是新作的作舊家具可能出現“露白”的部位,如圖6箭頭所示位置。

圖6新做的作舊家具可能出現“露白”的部位1

圖6新做的作舊家具可能出現“露白”的部位2

圖6新做的作舊家具可能出現“露白”的部位3

圖6新做的作舊家具可能出現“露白”的部位4

圖6新做的作舊家具可能出現“露白”的部位5

圖6新做的作舊家具可能出現“露白”的部位6

4、新作家具和舊作家具的區別

古代宮廷家具所使用的木材,在制作之前已充分備料,儲藏足夠長時間,含水率達到平衡。家具制作完成后,避免了露白現象的產生。即使古舊家具在制作前木材水分較高,在使用一段時間后,出現了干縮露白痕跡。但家具長期使用后,經過日常擦拭,干縮痕跡早已磨損殆盡,而不可能至今仍可觀察到。

現代家具制造商主觀上有的急功近利,為加快資金周轉,降低成本,生產過程中木材即購即用,沒有足夠的在大氣中自然干燥的時間,木材的水分仍較高就直接使用。高檔古典家具用材木材密度大,干縮變形也大,干燥質量較難控制,為獲得較高的干燥質量,需較長的干燥時間,有的生產商對木材平衡含水率的重要性認識不足,不重視木材水分,考慮到生產周期,家具用材即使干燥后,木材表面的含水率可能已滿足使用要求,而內部仍高于平衡含水率,存在含水率不均勻。這樣的木材制成家具后,經一段時間的使用,木材內部水分蒸發,使尺寸縮小,在家具上出現干縮痕跡——“露白”。

5、結論

根據木材干縮性質,只要古典紅木家具的攢邊打槽裝板結構中出現干縮痕跡,就能確定此件家具為新作家具。這一特征為古舊家具的否定性鑒寶提供了一個可靠的依據!

參考文獻:

[1]徐永吉,木材學,南京林業大學木材學教研室,2000.1

[2]王世襄,明式家具研究,生活·讀書·新知三聯出版社,2007.1

[3]胡德生,明清家具鑒藏,山西教育出版社,2006.1

[4]讀書時代收藏館,中國古家具收藏鑒賞百問百答,中國輕工業出版社,2006.1